Der verborgene Schmutz hinter dem „Sauber“

Du nimmst ein Wischtuch, fährst über die Arbeitsplatte, wirfst es weg. Diese kleine Bewegung fühlt sich endgültig an. Erledigt. Sauber.

Oder vielleicht doch nicht.

Die meisten Tücher – selbst die „ökologischen“ – verschwinden nicht wirklich. Sie treiben den Abfluss hinunter, in Rohre, an Orte, die du nie sehen wirst. Bis eines Tages das Abwassersystem deiner Stadt eine Schlagzeile über einen „Fettberg“ ausspuckt. Das ist dein „sauber“, das zurückhallt.

Vieles, was als umweltfreundliche Reinigungstücher verkauft wird, versteckt immer noch Plastikfasern im Gewebe. Eine stille Art von Verrat – saubere Verpackung, sanftes Grün im Design und ein Chaos, das irgendwo flussabwärts wartet.

Warum wir in die „Einwegbequemlichkeits“-Falle getappt sind

Du bist spät dran. Das Spülbecken klebt. Ein halber Kaffeering auf der Arbeitsplatte. Also, ein schneller Wisch. Problem gelöst.

Dieses Gefühl – die Schnelligkeit, die Befriedigung – macht süchtig. Fühlt sich an wie Kontrolle. Wie Fortschritt. Aber hinter diesem Wisch steckt eine Gewohnheit, die wir nie beabsichtigt hatten.

Früher benutzte man keine Tücher für alles, bis Werbung daraus einen Lebensstil machte. Damals reichten Lappen und Seife. Dann kamen die glänzenden Anzeigen, der zitronige Duft, das Wort „hygienisch“ – genau richtig geflüstert. Plötzlich wirkte das Wiederverwenden von Tüchern … eklig.

Und als die grüne Welle kam, zögerten die Marken keine Sekunde. „Pflanzenbasiert.“ „Grün.“ „Natürlich.“ Sie änderten die Worte, nicht das Produkt.

Was „umweltfreundlich“ wirklich bedeutet (und wann es nur Marketing ist)

Hier liegt der Haken – es gibt keine feste Regel für den Begriff „umweltfreundlich“. Jeder darf ihn benutzen.

Wenn du schaust, was wirklich in diesen Tüchern steckt, findest du Polyester oder Viskosemischungen. Materialien, die Jahrzehnte auf Deponien überdauern. Und wenn auf dem Etikett „kompostierbar“ steht, heißt das meist: nur in einer Industrieanlage, nicht in deinem Gartenkompost.

Echte Öko-Aussagen kommen mit echten Zertifizierungen – EU Ecolabel, OEKO-Tex oder etwas, das du nachprüfen kannst. Wenn das Label wie ein Yogaretreat klingt („Earth Balance Certified“), lieber die Finger davon lassen.

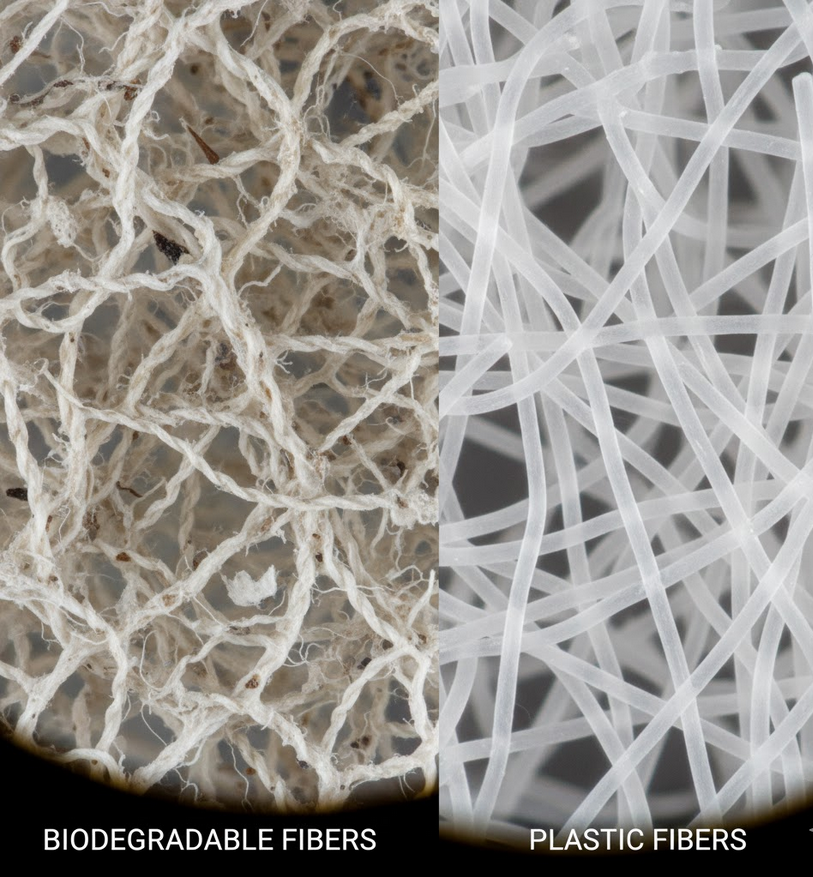

Menschen, die schon jedes „grüne“ Tuch ausprobiert haben, sagen oft dasselbe: Die Haptik verrät es. Zu glatt, zu weich. Das ist die synthetische Faser, gut versteckt im Stoff.

Ein Blick in die Wissenschaft: Wie sich biologisch abbaubare Tücher zersetzen (oder auch nicht)

Hier stößt Marketing auf Physik.

Damit etwas biologisch abbaubar ist, müssen Mikroben es „essen“ – es wortwörtlich in harmlose Bestandteile wie Wasser oder CO₂ zerlegen. Kompostierbar bedeutet, dass es sich schnell unter Hitze und Feuchtigkeit zersetzt. Nichts davon passiert in deinem Badezimmermülleimer.

Tests zeigen, dass viele sogenannte „spülbare“ Tücher PET enthalten – denselben Kunststoff, aus dem Flaschen bestehen (Studie zum Abbau von Tüchern). Du kannst dir denken, was das bedeutet.

Sie verrotten nicht. Sie bleiben einfach liegen.

Mülldeponien? Kein Sauerstoff, keine Bakterien. Abwasser? Zu kalt, zu nass. Komposthaufen? Lehnen Synthetik ab. Das „biologisch abbaubar“-Versprechen endet oft als bloßer Aufdruck.

Das Mikroplastik-Problem, über das niemand reden will

Kleine Dinge, riesiges Problem.

Jedes Tuch, selbst die „guten“, verliert winzige Fasern. Sie wandern in den Abfluss, durch Filter, weiter als wir jemals reisen werden. Flüsse, Fische, Salz, sogar Regen – sie kommen zurück.

Ein aktueller Bericht zeigte, dass viele Haushaltstücher, ob „ökologisch“ oder nicht, Mikroplastik abgeben, das in Meeresfrüchten und Speisesalz landet. Appetitlich ist das nicht.

Viele, die zu Hause kompostieren, bemerken dasselbe – winzige Fasern, die Monate später zurückbleiben. Anfangs unsichtbar, dann glitzern sie im Sonnenlicht. Und so merkt man, dass das „ökologische“ Tuch gar nicht so natürlich war.

Die echten Alternativen: Was wirklich funktioniert

Seien wir ehrlich – niemand will völlig auf Bequemlichkeit verzichten. Aber es gibt einen Mittelweg.

Die wirklich umweltfreundlichen Reinigungstücher sind keine „Wunderprodukte“. Sie sind einfach ehrlich. Bambus, Baumwolle, Zellstoff – Materialien, die wirklich zur Erde zurückkehren.

Oder noch einfacher: Stoff. Alte T-Shirts in Quadrate schneiden. Mikrofasertücher – wenn man sie richtig wäscht. Eine Sprühflasche mit Essig und Zitronenöl. Fertig.

Ich habe Leute getroffen, die sagten, der Umstieg auf wiederverwendbare Tücher fühlte sich zuerst seltsam an – wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Dann wurde es zur Gewohnheit. Weniger Müll, weniger Schuldgefühle und irgendwie eine sauberere Küche.

Veränderung beginnt als Experiment. Und endet oft als Erleichterung.

Die Wellenwirkung kleiner Veränderungen

Eine kleine Handlung zieht Kreise.

Du änderst eine Gewohnheit, ein paar andere folgen. Marken merken es. Städte merken es. Plötzlich wird über Verbote von Kunststofftüchern oder strengere Etiketten gesprochen. Es klingt langsam – bis es plötzlich schnell geht.

Einmal sah ich, wie ein Klempner ein Foto eines verstopften Abflusses postete, komplett aus „biologisch abbaubaren“ Tüchern. Leute begannen, Marken zu markieren. Monate später änderte sich die Verpackung. So funktioniert Druck – eine Küche nach der anderen.

Jeder Kauf ist eine Stimme. Auch die kleinen.

Bevor du kaufst: Die Eco-Tücher-Checkliste

Wenn du sie trotzdem kaufen willst, hier ein kurzer Check:

- Mindestens 90 % natürliche Fasern.

- Kein Polyester, Polyethylen oder Polypropylen versteckt im Inneren.

- Echte Zertifizierungen, keine erfundenen „Eco“-Siegel.

- Verpackung, die wirklich recycelbar ist.

- Entsorgungsinformationen, die zu deiner Stadt passen.

Bevor du die Packung in deinen Einkaufswagen legst, halte kurz inne. Frag dich – reinigt dieses Tuch wirklich deinen Raum oder hinterlässt es nur ein unsichtbares Chaos?